紀州材の省エネ注文住宅 完成の様子

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

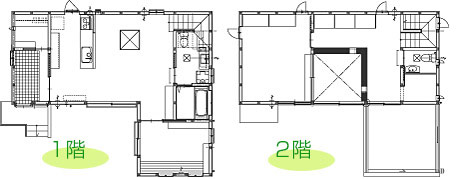

K様より新築工事のご依頼をいただきました。 紀州産の国産材を使った、省エネで住む人に優しい住まいとなる予定です。 設計は、環境を考慮した木造建築のプロフェッショナルである、建築家の丸谷博男先生のご協力をいただきました。 丸谷先生が今まで行ってきた多く実例に基づいた、省エネ住宅のための工夫を多く取り入れています。 こちらのお客様、実は、奥様のお母様が現在お住まいの建物の新築の折も、塩谷が施工させていただいております。 親子二代でご依頼いただくのは大変嬉しいことです。ありがとうございます。 2012年10月より着工し、現在順調に進行中の現場の様子を、こちらのページで順を追いながらお伝えしております。 地域型ブランド化事業認定住宅について |

外壁を覆っていたシートが外されました!白州そとん壁を採用した美しい外壁です! |

味わいのある「かき落とし」仕上げです。 |

内部の造り付け家具もどんどん出来上がって来ております! |

こちら1階と2階の階の吹き抜けの周囲を囲うように造作された収納棚です。 |

こちらクローゼット造作中の様子です。ハンガーパイプの高さや位置を、お客様の用途に合わせ、オリジナル仕様です。 |

1階に設置される掘りごたつです。木の風合いが素敵ですね。 |

建具も入ってきました。K様邸の建具は桐で出来たものを採用しています。 |

造作した家具は天然の木材なので、そのままでは板が反ったりしてしまいます。それを防ぐ為のオイル塗装仕上げがされたところです。少し深い色合いになり味わいが増しました。 |

完成間近です! |

断熱材が入り、上からボードが張られた2階。完成の形が見えてきました! |

こちら1階。吹き抜け天井が開放的になりそうで、既にワクワクします。 |

前回、ご紹介した断熱&防湿ボード「バウビオ」が張れらた壁です。バウビオは外壁に面した壁面の下地に採用しました。 |

こちら屋根。冬の時期に屋根から雪が落ちるのを防ぐ為の「雪止め」が設置されました。 |

|

この度のK様邸の新築工事では、省エネ・断熱の為の施工で様々な工夫を行っております。 高気密にするのではなく、暑さ、寒さを遮りながらも、外気と上手く付き合って暮らせるような住まいを実現いたします。 |

K様邸の新築工事、断熱工事も随分進んできました。 |

この、白い布団のようなものが断熱材。高性能でエコでもある羊毛断熱材「ウールブレス」を採用。 |

ウールブレスを入れた上から、断熱材を覆う可変透湿シートで覆われます。こちら、デュポン社製の「ザバーン」というシートで、通常の防湿シート同様、省エネ性能を向上させるとともに、独自の可変透湿機能により、耐久性の向上に貢献し、断熱材の性能を十分に引き出してくれる効果があります。 |

壁、天井が断熱材で覆われました。 |  更に、その上から「バウビオ」というボードをを張ります。 |

このバウビオ、「ゾノトライト」という成分で出来た、壁や天井の下地材で、

熱を伝えにくくする性能と、優れた調湿性、消臭性を併せ持っています。

断熱+調湿の効果で、室内をとっても快適に保ってくれる建物になります。 |

窓はもちろん、断熱性&遮音性の高いペアガラスです。ガラスはLow-E仕様。赤外線をカットする効果があり、夏の強力な日差しを遮ってくれます。 |

コーナーの「火打ち梁」。木造軸組み工法で必要な部分です。内装の下に隠してしまうことも多いのですが、K様邸ではこの「火打ち梁」を見せる仕上げにします。 |

こちら外部。屋根の軒に、金属仕上げの化粧板が張られ、シャープな印象に仕上がりました。 |

年末年始を挟んで、K様邸の新築工事が再開となりました。 こちらは年末に設置していた松飾りです。 建設現場では、げんを担ぐ意味で、年末年始を挟む場合は このように松飾りをする事が多いのです。 |

構造は既に出来上がり、窓や出入り口となる設備(お勝手口や玄関)も全て取り付けられました。写真では電気屋さんが配線の設備を整えているところです。 |

こちら対面のキッチンになります。まだキッチン本体の設備は入っていませんが、イメージができるようになってきました。 |

階段が出来てきました。徳島杉の三層パネル「Jパネル」を使用。壁に斜めの板が入っているのですが、こちら階段に沿って設置する手摺のための下地です。 |

外壁工事の様子です。K様邸では、火山灰シラスの「そとん壁」仕上げの外壁となりますが、出来るまでにはいくつかの工程を経る必要があります。 |

K様邸の外壁は「通気工法」を利用しています。通常の塗り壁の外壁仕上げでは、通気をするのは困難ですが、「エアパッセージシート」という特殊なシートを張り、防湿しながらも通気ができるようにいたします。 |

エアパッセージシートの上から施工するのは、「ラス網」という、網状の材です。これは上から塗り壁を施工した際、塗装材が落ちないようにするためのものです。 |

そして、まずは下地のそとん壁が塗られました。凹凸の無いフラットな仕上がり。プロの左官職人さんの腕の良さが光りますね。 |

下地が乾いて来ました。そとん壁は二度塗りが基本ですので、この後、更にもうひと塗りする予定です。明るい外壁が出来上がりますよ。 |

吹き抜けになる天井もすっかり出来てきました。上棟の時に入れた幣串が見えますね。幣串はお守りのような意味もありますので、このまま外すことはありません。断熱材を入れ、内装材で覆うと見えなくなります。 |

家の構造が出来あがった所で、JIO(日本住宅保証検査機構)による「躯体検査」が入ります。 |

躯体検査とは、決められた建築基準に沿って施工がされているかを、公正中立な第三者の目によって検査する事を言います。 |

十分な耐力壁があるか、決められた金物が決められた数量で入っているか、細かくチェックします。 |

もちろん、施工責任者の塩谷も同席し、細部の説明を行いながら、検査していただきます。 |

外部もしっかりチェック。 |

写真も細部まで撮影しながら、長時間の検査となりました。JIOさん、ありがとうございました。 |

工事はどんどん進んでいます。完成のイメージに近づいてきた屋内で、塩谷(理枝)と職人さんが打ち合わせ中です。 |

窓サッシも設置されました。断熱性の高いLow-Eガラスの入ったサッシを全室に採用です。 |

2階のもトイレや洗面を設置しますので、給配水管が上まで通されました。 |

1階床のこちらの凹みは、リビングに設置予定の掘りごたつとなりますよ。 |

設置された窓を外から見たところ。防犯の為の格子も設置されております。 |

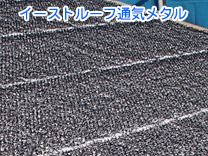

屋根工事の下地の様子です。この黒いシートは「イーストルーフ通気メタル」という素材です。 |

この「イーストルーフ通気メタル」は、屋根の下地との間に通気のための隙間を作ってくれる素材で、しかも高い防音性、防水性を持っています。 |

端に設置されているのは「アウトイン」というイーストルーフ通気メタル専用の副資材です。ここから空気がイーストルーフに入ってゆくのです。 |

屋根が葺かれました。K様邸では軽量で長持ちするガルバリウム鋼板を採用です。 |

軒部分も立派に出来上がってきました。この上も、ガルバリウムで塞ぐ予定です。 |  2階の様子。構造がすっかり出来上がってきました。 |

こちら1階の床ですが、土台の下、基礎の上に銀色のシートに覆われた「パーフェクトバリア」が設置されています。こちら、ペットボトルから再生された高性能の断熱材で、床下から冷気が上がってくるのを防いでくれます。 |

給配水管もすっかり整えられました!こちらは、お風呂の下になる箇所ですね。 |

そして1階も、床の下地が施工され始めています。1階は給排水管の工事の関係で、床を塞ぐのは2階より後になります。 |

こちら「幣串」です。幣串とは、家内安全、無災害を祈念するもので、上棟後は、このように屋根裏に納めます。 |

上棟の後に、建物には、埃や音を防ぐ現場シートが掛けられ、作業がどんどん進みます。 |

内部の構造が出来上がってきています。真ん中の穴は、1階から吹き抜けになる箇所です。 |

日本の木造軸組工法の住宅造りにおいて必需品の耐震金物。地震が起こり建物に負荷がかかった際に、構造がゆるんでしまうのを防ぎます。 |

立派な「軒」が出来てきました!かっこいいです! |

こちらは、2階ルーフバルコニーの下地工事の様子です。この銀色のシートは、遮熱材の「ラミパックSD」と呼ばれる超薄型高断熱材。ルーフバルコニーは1階の真上になりますが、このシートの効果で、真夏の暑い時期もしっかり遮熱してくれます。 |

給配水管の工事も入ってきました。ヘッダーと呼ばれる、集中配管のシステムの部材を取り付けしているところです。 |

外部の下地も出来てきて、完成の形がわかるようになってきました。 |

いよいよ、新築工事のハイライト「上棟」です! |

使用するのはもちろん、紀州の山で育った国産材!すべて4寸角の山長商店さんの材です。 |

土台も4寸角で桧材です。 |

1階の柱や梁の骨組みが出来上がってゆきます。 |

構造計算により接合金物も準備されています。 |

こちら、2階の床になる部分。しっかりとした床です。 |

二階の骨組みです。 |

屋根になる箇所です。登り梁と呼ばれる工法です。 |

家の形が見えてきました! |

まずは家の土台から。湿気に強い「ヒノキ」を使用します。 |

「土台」と記載されていますね!こちら、紀州の「山長商店」さんの材を使用しています。紀州産の60年生の桧材です。 |

立派な土台が出来上がってゆきます! |

地盤が良い状態になったら、早速基礎工事が始まります。まずは、捨てコンクリートが打設されます。 |

鉄筋を等間隔に配筋します。スラブの厚さは150mm、D13の鉄筋を200mmピッチで配筋します。 |

地中梁と呼ばれるしっかりとした基礎を設けます。 |

鉄筋の上からコンクリートが流し込まれます。ポンプを使い、耐圧盤を作成します。 |

平らに慣らします。 |

基礎が完成しました。 |

新築で、土地の上に建物を建てる前には必ず、地盤を良い状態にしておかなければなりません。地盤調査に基づいて改良します。 |

一見わかりませんでしたが、掘り起こして確認してみると。地中にこのようなガラが多く埋まっていました。このままでは新築をすることはできませんので、全て撤去しする必要がありました。 |

地盤改良工事の真っ最中です。 |

丸く見えるのが改良を施した場所です。 |

地盤改良の後は「遣り方」を行います。遣り方とは、工事を行うにあたり、杭や貫(ぬき)を使ってこれから建つ建物の位置を表示することを言います。 |

この「遣り方」は新築の初期段階の大切な作業です。ここでズレが生じたら後々が大変ですから、正確に当たりを取らなければなりません。塩谷がチェックしています。 |

10月の秋晴れの日、神主さんをお呼びして、新築工事前の地鎮祭が執り行われました。 |

お祓いとお清めの意味がある「切麻(きりぬさ)」。 |